La notizia arriva direttamente dai ricercatori della Columbia University

Medical Center (CUMC): bambini e adolescenti autistici avrebbero un

maggior numero di sinapsi.

Se avere un buon numero di sinapsi può essere un fattore positivo, averle in eccesso può essere deleterio. Come è possibile, dunque, che se ne formino addirittura in abbondanza?

Secondo

gli scienziati si tratta di una sorta di mancata “potatura”. Avete

presente cosa accade alla vegetazione se non viene mai potata nei mesi

primaverili? Ecco, nelle sinapsi avviene una cosa simile: si forma una

sorta di foresta cerebrale.

Il

rallentamento del processo cerebrale di potatura durante lo sviluppo

porterebbe a effetti profondi sulle funzioni del nostro cervello. Questo

perché, come ben si sa, le sinapsi sono i punti in cui i neuroni si

connettono e comunicano tra di loro. Va da sé che la comunicazione non può essere efficiente se è eccesiva.«È

la prima volta che qualcuno ha cercato e visto la mancanza di potatura

durante lo sviluppo dei bambini con autismo, anche se i numeri più bassi

di sinapsi in alcune aree del cervello sono stati rilevati nei cervelli

di pazienti anziani e nei topi con comportamenti autistico-simili»,

spiega il ricercatore professor David Sulzer

La potatura sinaptica sembra essere guidata da un processo di

degradazione cellulare noto come autofagia. L’unico modo per risolvere

il problema sarebbe l’ausilio di un farmaco che sia in grado di

ripristinare la normale potatura sinaptica.

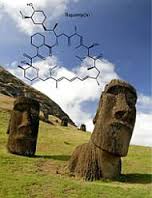

Per tentare una possibile

soluzione è stata testata la rapamicina – detta anche Sirolimus. Si

tratta di un farmaco immunosoppressore tradizionalmente utilizzato nei

trapianti d’organi per evitarne il rigetto.

La ricerca, condotta per

ora solo su animali (modelli murini con autismo) è stata in grado di

tracciare il difetto di potatura di una proteina denominata mTOR – o

bersaglio della rapamicina nei mammiferi – che, tra le altre cose regola

la crescita e la sopravvivenza cellulare.

Quando

mTOR diviene iperattiva le cellule cerebrali perdono la capacità di

autofagia cellulare portando a numero eccessivo di sinapsi.Ripristinando

nei topi il normale processo di auofagia e la conseguente potatura

sinaptica i comportamenti autistico-simili sono diventati reversibili.

Per far tutto ciò i ricercatori hanno scelto di utilizzare la

rapamicina, la cui funzione – è risaputo – inibisce le proteine mTOR.

Il

farmaco funzionava comunque anche se somministrato dopo che i

comportamenti autistici si erano instaurati da tempo. Questo porta gli

scienziati a pensare che il medicinale può essere adoperato anche a

malattia avviata.

Secondo quanto riportato sulla rivista Neuron, nel cervello dei malati di autismo vi è una quantità eccessiva di proteina mTOR. La Rapamicina, tuttavia, è stata in grado di inibire mTOR riportando l’autofagia a condizioni normali.

«Il

fatto che possiamo ravvisare cambiamenti nel comportamento suggerisce

che l’autismo può essere ancora curabile dopo che è stato diagnosticato

al bambino, se riusciamo a trovare un farmaco migliore», dichiara il

prof. Sulzer.

«La cosa incredibile circa i risultati – continua

Sulzer – è che centinaia di geni sono stati collegati all’autismo, ma

quasi tutti i nostri soggetti umani avevano mTOR iperattiva e una

diminuzione di autofagia e tutti sembrano avere una mancanza di normale

potatura sinaptica. Questo ci dice che molti dei geni, forse la maggioranza, possono convergere sulla via mTOR/autofagia,

allo stesso modo in cui molti affluenti portano al fiume Mississippi.

Quando mTOR è instabile e ha ridotto l’autofagia, blocca la normale

potatura sinaptica che può essere alla base dell’apprendimento di un

comportamento appropriato che può essere una caratteristica unificante

di autismo».

Secondo Alan Packer, ricercatore americano della

Simons Foundation e co-finanziatore dello studio, eseguire uno screening

della proteina mTOR e l’attività autofagica potrà fornire in un

prossimo futuro un valido mezzo per diagnosticare alcune caratteristiche dell’autismo al fine di poter somministrare il trattamento più idoneo al soggetto autistico.

«Questa

interessante ricerca potrebbe aiutare a sviluppare la nostra

comprensione delle complesse differenze cerebrali che esistono tra le

persone con autismo e quelli che non hanno tale condizione. Tuttavia,

l’idea che un farmaco potrebbe essere sviluppato per trattare l’autismo

deve essere valutata con cautela. Oltre a considerare le implicazioni

etiche, ci chiediamo se è possibile estrapolare gli effetti dei farmaci

sui topi che mostrano un comportamento apparentemente autistico e simile

a esseri umani che in realtà hanno una reale disabilità», conclude

Carol Povey, direttore del Centro per l’Autismo della National Autistic Society.

Lo studio è pubblicato sulla rivista Neuron.

tratto da: stampa.it

Quante

volte i genitori mi chiedono: «Prof, perché non li obbliga a leggere?»

oppure vengo interpellata in questo modo: «Prof, io compro libri su

libri ma mio figlio non vuole leggere. Che devo fare?» .

Quante

volte i genitori mi chiedono: «Prof, perché non li obbliga a leggere?»

oppure vengo interpellata in questo modo: «Prof, io compro libri su

libri ma mio figlio non vuole leggere. Che devo fare?» .

Il

team di ricerca del Dr. Tang e di Sulzer ha trovato una spiegazione

a questa connettività atipica nelle sinapsi, i collegamenti fisici

attraverso le quali le cellule del cervello comunicano tra loro.

Un’interessante caratteristica dello sviluppo del cervello è che il

numero di sinapsi diminuisce con l’aumentare dell’età. I bambini più

piccoli hanno più sinapsi rispetto a ragazzi e adolescenti e le sinapsi

“extra” sono destinate a perdersi con il passare degli anni.

Il

team di ricerca del Dr. Tang e di Sulzer ha trovato una spiegazione

a questa connettività atipica nelle sinapsi, i collegamenti fisici

attraverso le quali le cellule del cervello comunicano tra loro.

Un’interessante caratteristica dello sviluppo del cervello è che il

numero di sinapsi diminuisce con l’aumentare dell’età. I bambini più

piccoli hanno più sinapsi rispetto a ragazzi e adolescenti e le sinapsi

“extra” sono destinate a perdersi con il passare degli anni.